聚焦素养提质量 骨干引领共成长 ---中学部开展区学带骨干教师示范课活动系列报道(三)

发布日期:2025-03-25 信息来源:

【编者按】在上学期海淀区学科带头人和骨干教师申报评选活动中,北外附校中学部共有42名教师成功入围,涵盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、音乐、美术、体育学科。本学期第三周至第八周开展骨干教师示范课,旨在通过骨干教师的示范引领作用,进一步提升全体教师的教学水平,推动课堂教学质量的全面提升。

为充分发挥区学带区骨干教师的示范引领作用,推动语文教学质量的整体提升,近期,北外附校高中语文教研组虞昌华、张国和、罗姗姗三位老师精彩呈现了3节“区学带区骨干示范课”,北外附校高中语文组老师和中学部多位老师走进课堂,分别听取了三位老师执教的示范课。

活动以“核心素养导向,创新课堂实践”为主题,旨在通过课例展示、专题研讨、经验共享等形式,促进教师专业成长,探索“双减”背景下语文课堂提质增效的新路径。

虞昌华执教高级必修下册《信息时代的语文生活——善用多媒介活动探究》,课堂通过“《红楼梦》阅读报告会跨媒介宣传方案写作—多角度点评各媒介的语文特点—总结并掌握各媒介语言特点”等任务环节,指导学生在认识多媒介的基础上学会利用媒介表达交流或者传播信息,并能多角度分析问题,形成独立判断,加强语文学习与社会发展各科技进步的联系,更好地适应信息时代的生活。

张国和执教的高二选择性必修下册《项脊轩志》。课堂通过反复诵读,涵泳品味,以“多可喜,亦多可悲”的感情线索为抓手,带领学生品读细节描写,体会三世遗情,理解“事细而情深”的特点。引导学生逐层探究文本中隐含的文化意蕴与情感张力,实现语言建构与审美鉴赏的融合,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解和认同。

罗姗姗执教的高一必修下册《雷雨》。课堂通过走进戏剧,感悟情怀—研读戏剧,思维碰撞—撰写剧评,独立思考等任务环节,引导学生深入理解戏剧作品,把握其悲剧意蕴,激发心中的良知与悲悯情怀,欣赏剧作家设计冲突、安排情节、塑造人物的艺术手法,体会戏剧语言的动作性和个性化,理解悲剧作品的风格特征,欣赏独特艺术创造。激发对真正优秀文学作品的热爱之情

课后,语文教研组老师们进行了研讨,就语文教学如何落实语文核心素养进行了研讨。首先肯定了三位老师在课堂教学中能够抓住语文核心要素,精心设计课堂学习形式,为学生搭建完成任务的支架,巧妙运用多种类型的课堂评价落实课堂任务指向的是关键能力的培养。罗老师以矛盾冲突为切入点,引导学生层层剥笋式分析《雷雨》人物关系,体现了对戏剧文本特质的准确把握。虞老师在课堂中穿插观点辩论环节,鼓励学生批判性思考,体现了思维训练的深度。

本次骨干教师示范课活动,不仅是北外附校教师教学风采的一次精彩呈现,更为全体教师搭建了一个学习与交流的优质平台。教师纷纷表示,将以此次活动为契机,持续优化教学策略,助力学生语文素养与终身学习能力的协同发展。

3月19日,高一物理教师杨建伟以“生活中的圆周运动”为主题,呈现了一堂物理公开课。课程以生活实例为切入点,通过理论探究、实验模拟与互动讨论相结合的方式,引导学生深入理解圆周运动的物理规律及其现实应用,展现了新课标背景下学科核心素养培养的创新实践。

课程设计:理论联系实际,激发科学思维。“汽车转弯”“火车轨道设计”“离心现象”三大生活场景为主线,通过视频展示、动态模型演示和问题链递进探究,帮助学生构建物理观念。杨建伟老师以高速公路转弯路面的倾斜设计为导入,启发学生思考“向心力的来源”,并通过对比汽车在水平路面与倾斜路面的转弯原理,引导学生推导最大安全速度公式。在“火车转弯”环节,他结合高铁运行视频与轨道模型,详细讲解外轨高于内轨的设计逻辑,组织学生分组推导火车转弯速度公式,并探讨超速或低速行驶时的安全隐患。最后,通过离心机脱水、棉花糖制作等趣味案例,学生自主分析离心现象的应用与防范,深化对物理规律的理解。

课堂效果:创新教学,素养落地。本节课的设计与实施,认为其“充分体现了物理学科核心素养的培育路径”。一是以真实问题驱动学习,通过“供需关系”分析模型,培养学生科学思维;二是注重实验探究与跨学科融合,如结合工程学原理分析轨道设计,提升学生解决实际问题的能力;三是巧妙融入思政元素,通过中国高铁案例传递科技自信与安全意识,实现学科育人价值。这种“从生活走向物理,从物理回归社会”的教学模式,为新课标下的物理课堂提供了优秀范例。

【破解“古币失踪案”,解锁金属活动性奥秘】

3月20日,初三化学组开展了一堂别开生面的公开课——《破解“古币失踪案”——金属活动性顺序的终极挑战》。课程由化学教师崔淑珍设计,以悬疑探案为情境,融合NOBOOK虚拟实验与跨学科实践,带领学生通过科学探究揭开化学反应的奥秘。

一、悬疑引入:博物馆谜案激发探究热情

课程以“古币溶化”的AI情境切入:一枚铜质古币浸泡于未知溶液中,表面析出银色物质并部分溶解。学生化身“化学侦探”,通过分析硝酸银、硫酸亚铁、稀盐酸三种可疑溶液,结合金属活动性顺序推断“真凶”。教师通过虚拟实验平台(NOBOOK)还原反应现象,学生观察铜与不同溶液的反应差异,锁定硝酸银溶液为关键“嫌疑人”,并借助置换反应原理解释古币溶解的化学机制。

二、虚拟实验与实战演练:构建科学思维

在“金属监狱”实验任务中,学生分组设计三种以上方案验证Fe>Cu>Ag的活动性顺序。通过铁钉与硫酸铜反应、铜丝与硝酸银反应等实验,结合虚拟平台动态呈现现象,学生系统梳理金属置换反应的条件与规律。跨学科环节中,学生化身“文物修复师”,运用金属活动性顺序为氧化铁剑和发黑银器选择合适试剂(如稀盐酸除锈),在虚拟实验中验证修复方案的可行性,深化化学知识在文化遗产保护中的应用价值。

三、创新实践:技术赋能学科融合

课程通过虚实结合的实验资源、结构化任务模板及小组协作技术,突破传统实验限制。虚拟实验直观呈现反应现象,学生证据意识与科学推理能力显著提升。崔淑珍老师表示:“通过悬疑情境与真实问题驱动,学生不仅掌握了金属活动性顺序的核心知识,更培养了跨学科迁移与创新思维能力。”

此次活动彰显了化学学科“源于生活、服务生活”的理念,为创新教学模式提供了范例。未来,化学组将持续推进情境化教学,助力学生科学素养与综合实践能力的协同发展。

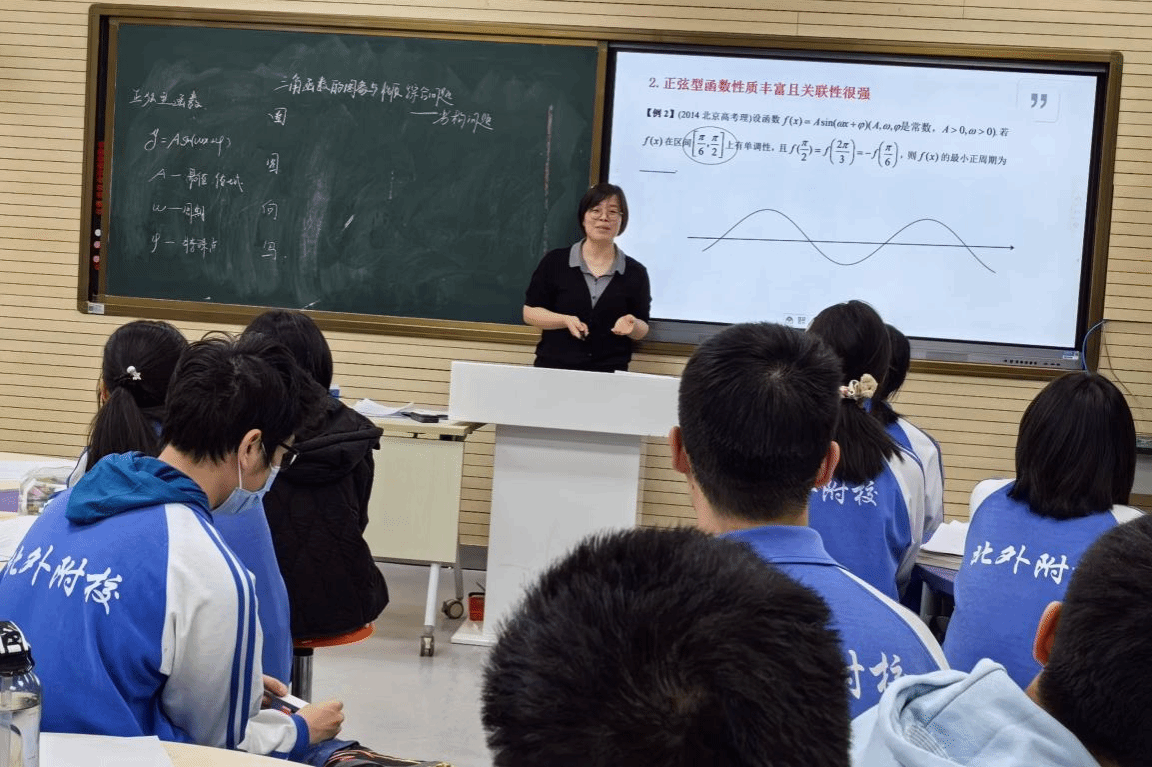

3月21日上午,李晖和吴乃玉两位教师在录课室分别执教高三数学二轮专题复习研究课,开展了海淀区骨干教师暨专家进课堂活动。

李晖执教的题为《解决综合问题的方法分析——以2025年延庆一模选填压轴题为例》高三试卷讲评课,形式新颖,以高考选择和填空压轴题为例,和学生一起经历了分析综合问题的方法。李老师在课堂上带领学生对两道压轴题进行的深刻而透彻的分析,引领学生对解决综合问题的一般思想方法及解决路径进行了探索,使学生在面对选填压轴综合问题时有清晰的思考路径及问题解决的一般方法。李老师娓娓道来,清晰有逻辑,深刻透彻的课堂教学展示其深厚的专业素养。

吴乃玉以高三二轮三角函数综合复习为主题开展了微专题研究课《三角函数的图象与性质——劣构问题》,本节课旨在指导学生突破三角函数劣构问题选条件的盲目性,书写不注重逻辑推理的困难点。教学设计思路清晰,吴老师在课堂上带领学生完整经历了2023年北京高考真题问题分析及解决过程。通过经典试题的分析与讲评,使学生对三角函数劣构问题有一个更深入的理解及清晰的解题策略,并能够注重逻辑推理,规范输出。课程引导学生注重对考场答题策略,对数学概念的深入理解以及解决问题的通性通法梳理与总结,并注重落实到笔头上,课堂内容既有高位引领,又注重落地。

数学专家特级教师张鹤对两位高三教师的研究课给予了高度评价,对北外附校教师在高三阶段对学生备考高考的高站位、重落地的复习思路给予肯定。同时专家强调,在现阶段复习中,教师在课堂上与学生共同分析解决问题的每一个环节并给予引领性指导是非常重要的,通过分析讲解题提升学生的思维能力以及解决问题的综合能力。

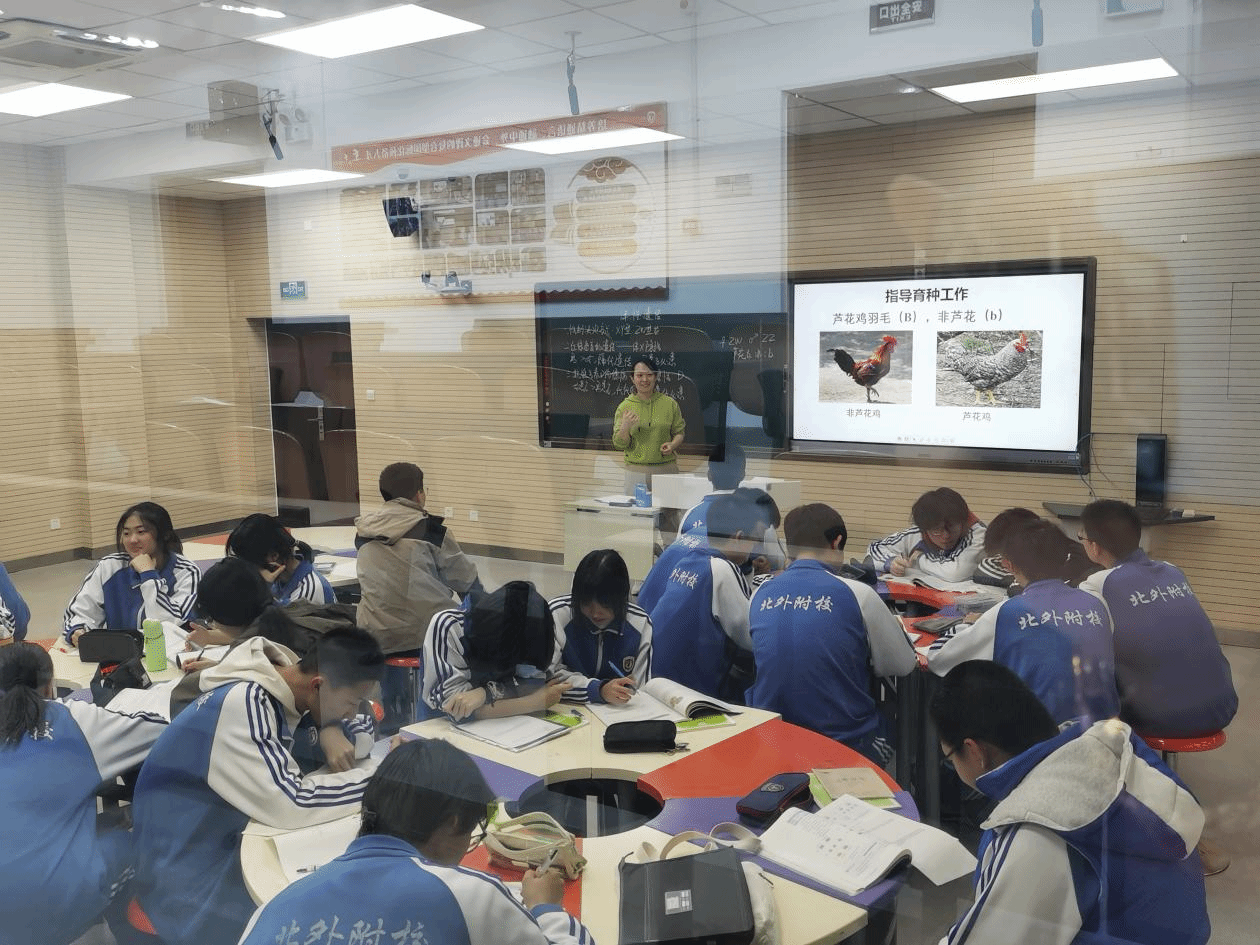

3月21日,高一生物教师薛文丽以“伴性遗传”为主题,呈现了一堂兼具科学性与实践性的示范课。通过情境导入、案例分析、合作探究等多元方法,引导学生深入理解遗传规律与性别关联的科学本质,展现了新课标背景下核心素养导向的教学创新。首先情境导入,薛老师通过展示红绿色盲检测图片和患者视角的视觉模拟图,引导学生直观感受遗传病对生活的影响。结合道尔顿发现色盲的科学史故事,学生体会到科学家“观察-假设-验证”的研究逻辑,并自然过渡到“伴性遗传”的核心概念。其次案例分析,薛老师引导学生分析家族系谱图,通过绘制遗传图解、推导不同婚配组合的后代患病概率,归纳伴X隐性遗传“交叉遗传、男性多于女性”的特点。在小组合作环节,学生以抗维生素D佝偻病为例,自主探究伴X显性遗传的规律,总结出“女性患者多于男性、男性患者后代女儿必患病”等结论。通过对比分析,学生不仅掌握了知识,更培养了演绎推理和科学建模的能力。最后实践应用,薛老师设计了真实情境任务:如何通过鸡的芦花羽毛性状实现雏鸡性别快速鉴定?学生结合ZW型性别决定规律,设计杂交方案并预测结果。此外,针对血友病等遗传病,学生从优生学角度提出建议,理解遗传咨询的重要性。这一环节将理论知识与生产生活结合,让学生体会到科学服务社会的价值。

初中教导主任王莉点评到:“薛文丽老师的教学设计充分体现了‘做中学’的理念,既注重科学思维的培养,又强调社会责任感的渗透。通过真实问题解决,学生不仅掌握了遗传学知识,更学会了用科学眼光关注生命、服务社会,是一堂兼具深度与广度的示范课。”

本次骨干教师示范课活动,不仅展示了北外附校教师的教学风采,也为全体教师提供了宝贵的教学经验和启示。我们相信,通过这样的教研活动,北外附校中学部的教学质量将不断提升,为学生的全面发展提供更加坚实的保障。期待未来有更多教师参与到这样的教学实践中,共同推动北外附校教育事业的发展。