穿越三千年,北外附校学子在中原大地上翻开“活”课本!

发布日期:2025-04-08 信息来源:

为传承中华优秀传统文化,助力学生构建全面的历史文化框架,提升综合素养,践行北外附校“精通语言、融通中外、会通文理”的教育理念,北外附校于3月24日- 28日组织高一、高二年级和1+3项目学生前往河南,开展“溯源华夏祖脉,逐鹿盛世中原”主题研学课程。

文化探秘:触摸千年历史的温度

在唐三彩的发源地张家彩窑,一场穿越千年的“对话”正在进行。专业讲解员带领大家走进唐三彩的世界,绚丽多彩的三色釉陶,仿佛带着盛唐的温度与气息。同学们亲手选取素胎三彩马,体验施釉工艺。烘干后的陶马釉色斑斓,高一(1)班施凯恩凝视着自己的作品,感慨道:“千年前长安西市的商队,或许就是带着这样的陶马,把盛唐的色彩和胸襟驮向大漠尽头。”1+3项目班在崔淑珍老师的指导下展开项目式学习,运用光谱分析思维探究唐三彩烧制技艺。“‘窑变’本质上就是金属元素的氧化还原反应。”崔老师讲解道,“在高温下,铜元素会生成绿色釉彩,铁元素氧化形成黄褐色,钴料则呈现神秘蓝色。”

龙门石窟前,青石板路与千年佛龛构成天然课堂,同学们仿佛走进历史课本,那气势恢宏的石刻艺术令众人惊叹不已。高一(1)班萧搏旭描述道:“低头是古老的青石板,闭眼仿佛能听到当年锤錾的清脆回响。而大佛的眉眼,仿佛在凝视每个时代的过客。”同学们在游览龙门石窟的过程中,鉴赏石刻艺术之美,学习文物保护知识,深刻感受历史的厚重。

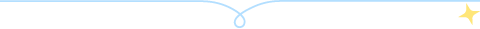

走进二里头夏都遗址博物馆,同学们翻开了记录岁月的史书。他们认真聆听讲解,端详展品,追溯夏文化的历史脉络。高二(2)班李致贤贴近展柜玻璃,指尖与3800年前的“中华第一爵”隔柜相触:“课本里说夏朝是‘青铜时代的开端’,但直到看到乳钉纹青铜爵的内壁划痕,我才突然明白‘工匠精神’的含义。3800年前没有加工机器,这设计精巧的器具全靠匠人手工打磨、一点点凿出形状。”

自然与人文:黄河涛声与古刹钟鸣的对话

小浪底大坝是中国治黄史上的丰碑,见证了中国人民治理自然的伟大成就。同学们探寻黄河变迁的历史轨迹,了解大坝在防洪、防凌、发电等方面的重要意义。曾参与大坝建设的陈汉章工程师手指水利模型,比划出坝体结构:“当年我们在导流洞施工时,面对每秒8000立方米的黄河洪峰,硬是用‘双洞导流’技术啃下了这块硬骨头。”他转身指向坝体上的刻度标识:“现在这个水位线,就是大坝拦洪削峰的真实记录。”望着如今的高峡平湖,高二(2)班张奥妮感慨道:“望向宽阔水面与宏伟坝体,听着工程师的讲解,我深切感受到它不仅是水利奇迹,更是中国人民智慧和毅力的象征。”

踏入“天下第一名刹”少林寺,寺内古木参天,千年禅意扑面而来。演武场上,武僧们矫健的身姿、翻飞的棍影引得同学们阵阵喝彩。同学们跟随师傅初习罗汉拳,一招一式虽略显生疏,但学得格外认真,禅武合一的精神悄然融入心中。回忆起这段经历,高二(3)班赵翊博意犹未尽:“武僧们的表演太震撼了,学习少林拳让我真正感受到传统武术的魅力。少林功夫不在招式好看,而在出拳时懂得收力,就像黄河水咆哮千年,终究要归向大海。”

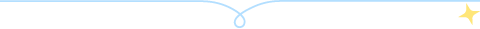

在古代高等学府嵩阳书院,同学们分组绘制卷轴,将对传统文化的理解融入其中。高一(3)班王晶同学的小组绘制了“程门立雪”主题画,在介绍作品时她分享道:“现在科技发达,知识触手可及,人们随时能够通过网络远程见面,而程门外的等待与敬畏,让我看到古人对学问的虔诚,对知识的尊重。”

古都风情:汴京的繁华与沉思

“宋代官署的‘左文右武’布局,其实暗藏着‘分权制衡’的治理智慧。包拯任职时设立的‘登闻鼓’,百姓击鼓即可直诉案情,这在当时是了不起的制度创新。” 同学们走进开封府,听讲解员将北宋府衙文化一一道来。在包拯审案蜡像前,高一(4)班金潇久久流连,深有所感:“听讲解员说,铡刀上的每道缺口都对应着历史上真实的刑案记录,连官服上的补丁都是按《宋史》记载还原的,包拯清正廉明、执法如山的形象仿佛就在眼前。”

漫步清明上河园,同学们仿佛穿越回古都汴京。园区内古朴的拂云阁、千帆林立的东京码头,还原了当年漕运的繁忙景象。观看表演后,高二(4)班张德昀被岳飞的英勇和忠诚打动:“以前背《满江红》只觉得气势磅礴,现在才懂‘靖康耻’三个字背后是多少将士的血肉之躯,更觉得振聋发聩。”高一(4)班王玥昕则在感受宋朝市井繁华后,反思历史:“如此繁华的汴京如过眼云烟,我们要珍惜当下,建设好祖国。”

学府与博物:文明的传承与创新

走进河南大学,同学们漫步校园,感受浓厚的文化气息。他们参观校史馆,参与讲座解锁鲁班锁,体验传统智慧。

在河南博物院,同学们探秘九大镇馆之宝,追寻华夏民族的文明发展轨迹。高一(5)班的安穆然将书本知识与文物相结合:“妇好鸮尊让我重新认识了古代女性,她的故事不该只存在于史书中,更该像这件文物一样,让每个来参观的人都看见。云纹铜禁的镂空设计也让我十分难忘,那时候没有放大镜,全凭呼吸稳、眼神准。我们要传承这份精益求精、追求卓越的精神。”

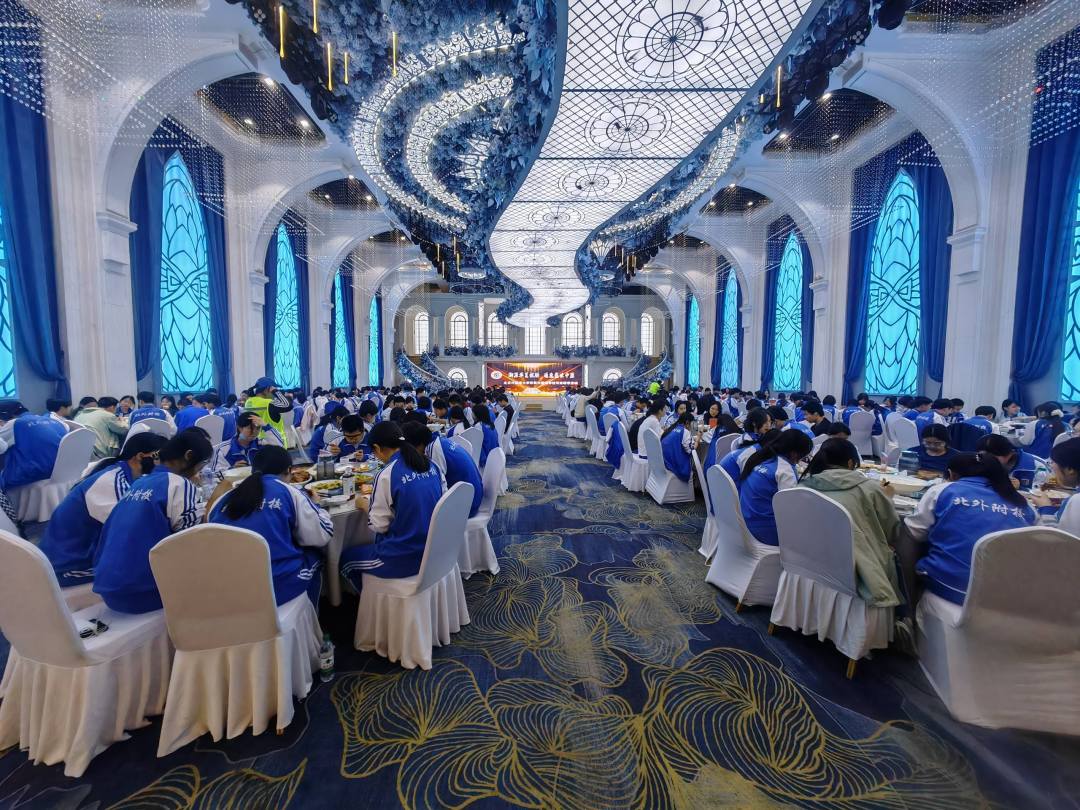

研有所思,行有所获

在研学总结晚会上,北外附校副校长于苒赞扬同学们的灵气与朝气,鼓励大家学习小浪底建设者的精神。学生代表们上台分享感悟,交流收获与成长。精彩的豫剧体验课程将晚会推向高潮,同学们跟随豫剧老师学唱经典选段,模仿醇厚唱腔,比划“兰花指”“甩水袖”等标志性戏曲动作,一招一式虽显青涩,却在戏腔与掌声中感受着传统艺术的独特魅力。

研学归来后,1+3项目的学生们以小组为单位,开展了“让世界听见中原故事”双语推介活动。白文昊小组在介绍二里头夏都遗址博物馆时,结合历史学与考古学知识,介绍文物修复的跨学科技术流程。娄梓轩小组则从体育人类学视角解读少林功夫,通过对比太极拳、广场舞等运动形式,探讨了武术在身心协调训练中的独特价值。在阐释黄河小浪底水利工程时,学生巧妙链接历史典故与工程学原理,将大禹治水的疏导智慧与现代水利科技进行对比分析,外教Emily赞叹道:"这不仅是工程奇迹,更是中华文明的智慧结晶!"

研学之旅落幕,但少年的探索永不止步。那些在遗址前的惊叹、在窑火旁的顿悟、在大坝上的远眺,早已化作少年们眼中的光,在未来的某一天,会随着他们走向世界的脚步,成为讲述中国故事时最生动的注脚。